Margaret Bourke-White: vivere per raccontare

- Irene Sivalli

- 18 apr

- Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 12 minuti fa

Margaret Bourke-White ha collezionato nella sua vita una serie di vicende invidiabili come fotoreporter: è stata una delle prime donne dell’epoca a esercitare la professione di fotografa giornalistica, la prima e unica fotografa straniera a immortalare Stalin, la prima donna corrispondente americana di guerra, la prima donna accreditata a documentare le forze aree in combattimento e infine la prima fotografa in assoluto della rivista Life. Pochi altri possono vantare imprese, viaggi e scatti paragonabili ai suoi.

Sebbene la carriera iniziale fosse orientata verso la fotografia industriale, a seguito dell’incontro con Henry Luce, mitico fondatore della rivista Life, Bourke-White si trasferì a New York per lavorare come fotoreporter presso la nuova rivista Fortune. I suoi primi interventi di fotografia sociale ebbero lo scopo di illustrare un’America devastata dalla crisi sociale ed economica della Grande Depressione. Da questi suoi lavori è possibile vedere come Bourke-White fosse in grado di rimanere attivamente al passo con i tempi e le trasformazioni della sua epoca, abbracciando e sfruttando le nuove possibilità della fotografia moderna, segnata da importanti innovazioni tecnologiche e meccaniche.

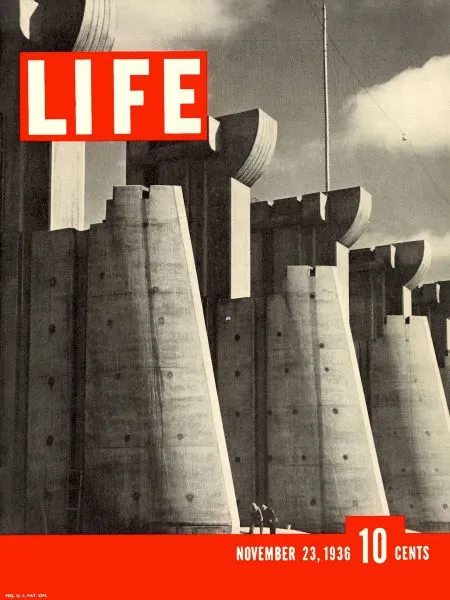

Il 1936 fu il punto di svolta nella carriera di Margaret poiché la innalzò al pari dei suoi colleghi e diede così inizio all’universo fotografico femminile: fu infatti proprio una sua fotografia scattata alla diga di Fort Peck nel Montana ad essere scelta come copertina per il primissimo numero di Life. Lo scatto immortalava il lavoro finito grazie alla politica del New Deal di Roosevelt:fu questo il primo degli innumerevoli successi che la affermarono come una delle fotoreporter più importanti della storia, la cui eredità fotografica rimane fondamentale.

Bourke-White continuò a lavorare anche in proprio, continuando con le fotografie industriali e di corporate e dedicandosi a mostre, libri e lavori indipendenti.

La maggior parte della sua carriera rimase però orientata al fotogiornalismo di guerra; ne sono una testimonianza i lavori creati durante la seconda guerra mondiale nei quali, in quanto inviata ufficiale della rivista Life, poté documentare gli orrori dei campi di concentramento e l’avanzata delle truppe naziste in varie Nazioni, come Austria e Cecoslovacchia, Italia, Germania e Nord Africa.

Le sue imprese non si fermarono di certo qui: nel 1941 partì per Mosca, dove, fotografando una chiesa ortodossa e una protestante, proprio nel centro della capitale, comprovò la religiosità dell’Unione Sovietica e smentì le voci sul presunto ateismo. Life uscì dunque con un servizio di ben 12 pagine, firmato ovviamente Margaret Bourke-White, che contribuì a presentare l’URSS non più come una minaccia rossa, ma come un più probabile alleato anti-nazista. Da questo viaggio portò a casa un ritratto attendibilissimo di Stalin, che uscì su Life, ma la vicenda è ancora più incredibile se si pensa che la Bourke-White fu l’unica fotoreporter testimone straniera (americana) dell’invasione nazista nell’Unione Sovietica.

Con l’entrata in guerra degli Stati Uniti a fianco degli Alleati l’esercito statunitense la accreditò, grazie alla sua determinazione, come prima donna fotoreporter di guerra Si dovette addirittura disegnare appositamente per lei una nuova divisa femminile da corrispondente. Diverrà così anche la prima fotografa ad assistere ai violenti attacchi aerei tedeschi, volando a bordo dei caccia americani dai quali scatterà iconiche immagini. Bourke-White entrò il giorno dopo la liberazione del campo di concentramento di Buchenwald, fotografando gli ultimi prigionieri rimasti dietro i fili spinati e raccogliendo preziosissime testimonianze degli orrori che avvenivano nel lager; immagini tuttora di fondamentale importanza documentaristica e storica di una forza e potenza di cui lei stessa si stupirà. In seguito, assistette anche alla visita forzata di civili tedeschi nel campo per impedire loro di negare quanto accaduto.

La sua tenacia si rivelò in due episodi spiacevoli: durante un servizio nel Mar Glaciale Artico il suo aereo ebbe un incidente che la costrinse ad un atterraggio di fortuna, seguito da giorni senza contatti; e, ancora, nel 1942 rimase una notte e un giorno su una scialuppa di salvataggio nel Mar Mediterraneo a seguito dell’affondamento della sua barca da parte di un siluro nemico.

Al ritorno dalla guerra, il suo nome era già ben noto. Continuò le sue missioni in giro per il mondo come in Pakistan e India, dove fotografò Ghandi poche ore prima del suo omicidio. Durante gli anni ’50 soggiornò in Sudafrica dove documentò l’Apartheid e il lavoro dei miniatori d’oro, scendendo con la sua fidata macchina fotografica per più di tre chilometri sottoterra. L’ultima sua grande spedizione fu durante la guerra in Corea, di nuovo tra i civili in guerra.

Negli stessi anni, a causa del morbo di Parkinson, Margaret si trovò costretta a interrompere la sua carriera di fotografa. Il suo carattere, però, non le permise certo di arrendersi e anzi si sottopose a esperimenti di chirurgia cerebrale, interminabili sedute di fisioterapia e riabilitazione, proprio per cercare di combattere la malattia. Tutto questo suo percorso venne documentato dall’amico e collega Alfred Eisenstaedt, in un reportage intitolato La lotta indomita di una donna famosa. Si spense nel 1971, a 67 anni, nella sua casa a Darien nel Connecticut, sola ma trionfante, consapevole di aver lasciato scatti che rimarranno nella storia e collezionando una serie di unici e irripetibili primati.

i.s.

che vita!!